自動車を運転する目線は『遠くを見る』と言われてますが、私が初心者の頃は運転に集中して近くばかりを見てました.

頭ではわかっていても近くばかり見ていたので、走行中に前車が急ブレーキをかけると追突しそうな経験も^^;それでも運転に意識して先を見ずに毎回判断が遅れて危険な思いをしました。

運転に慣れてないと突然の出来事に判断が遅れてしまいます。そうなれば取り返しのつかない事故を起こしかねないので、早めに危険を見つけるこれがポイントになりますよ。

目線が近い癖のおかげで色々な経験を積み、飛び出ししそうな状況を判断しやすくなりました。

そこで私は思いました。運転になれてない人のために『目線のポイントを記事にしてまとめれば人の役に立てるかもしれない』と考えたのです。

その内容は、

- 運転の目線が近いとどうなるの?

- 怖くて遠くが見れない場合はどうすれば良い?

- 運転中はどこを見たらいいの?

- 運転して目が疲れたらこれ!

あなたが『運転の目線が近い』この悩みを解決できれば嬉しいです^_^

目次

運転の目線が近いとどうなるの?

初めに運転の目線が近いとどうなるのか?についてお伝えしていきますね。

基本自動車などは前に進む乗り物になります。それも人間の足ではとても出せないスピードで進むので通常歩いているより危険が大きくなるのです。

早く移動しているのに近くばかりを見ていると、危険余地が遅れてしまいます。そうなると飛び出しや前を走る車の急ブレーキなど、とっさの出来事に気付くのが遅れる。

結果的に車両が前に進んでしまうので、接触してしまう危険が高まるのです。

※わかりやすく画像で表してみます。

このように車の停止距離は、空走距離と制動距離の合わせた長さを言います。ブレーキを掛けるタイミングが遅ければ、車両は前進してしまいます。

目線が近いと前方の危険余地が遅れてしまい、慌ててブレーキをかけてしまう可能性が上がります。それを防ぐには遠くを見て事前に危険を予測する事が大切になりますよ。

私が初心者だった頃は目線が近く危険予知が遅れてました。その体験談を簡単に紹介しますね。

私の体験談

自動車免許を取得して車を運転するときって操作ばかり気を取られてドキドキしながら走りました。車幅の感覚なんて全然わからないので細い通りでは車体をコスらないように近くしか見ない状態です。

そんな運転なので突然の飛び出しや前を走る車の急ブレーキに何度追突しそうになったかわかりません。『前方のテールランプを見ていればいいや』なんて考えていると進行方向の先の情報がわからず急ブレーキばかりでした。

自動車免許を取得して車を運転するときって操作ばかり気を取られてドキドキしながら走りました。車幅の感覚なんて全然わからないので細い通りでは車体をコスらないように近くしか見ない状態です。

そんな運転なので突然の飛び出しや前を走る車の急ブレーキに何度追突しそうになったかわかりません。『前方のテールランプを見ていればいいや』なんて考えていると進行方向の先の情報がわからず急ブレーキばかりでした。

このように運転中の目線は近くだけではなく、遠くにも注意しながら走行するのが安全に繋がります。運転中は危険予知を意識して走行するのが好ましいですね。

怖くて遠くが見れない場合はどうすれば良い?

近くを見ると危険だ!ということは理解したけれど…。「遠くを見るのってやっぱり怖いなぁ」なんて思いませんか?

私が初心者の頃は、運転すると心臓が飛び出しそうになるくらいドキドキしました^^;

毎回ドキドキして冷や汗を流していると、『ストレスが溜まる一方だ』と感じました。そこでどう対策したららよいか運転の上手な知人に聞いたり、図書館や本屋さんで資料を探してみることにしました。

そこでいろいろな意見を参考に自分なりに考えて実践したところ、今では普通に遠くを見れるようになりましたよ。

その方法は?

- 各操作を指さし確認する

- 同じ道を何度も走り車幅感覚等を磨く

操作の指さし確認

私は曲がり角になるとハンドルやウインカーの操作に集中してしまい、進行方向を見るのを忘れてしまいます。何度も同じ事を繰り返して毎回注意されてると、次第に頭のなかがパニックになりそうでした。

そんな私に友人にアドバイスされたのが『一連の操作や前方確認を、バスの運転手さんみたいに声と指さしでしてみたら!?』と言われたのです。

ハンドルの操作や右左折時の一連の行動をマニュアルにする。そしてその行動を何度も繰り返し身体で覚えて、無意識でも操作できるようにするのです。

そうすることで毎回走行する度に指さし確認と声だしをすれば、運転に余裕ができますよ。

余裕ができると危険予知に集中しながら運転ができますよ。この行動は『コメンタリードライブ』といいます。

ぜひ試してみて下さいね!

同じ道を何度も走り車幅感覚を磨く

よく通る人通りの少ない同じ道を何度も走行します。そこでルートを決めて、直進や曲がり角の確認を何度もします。

何度も走行していると車幅感覚も養われるし、自然と運転にゆとりができるので遠くを見ても怖くなくなりますよ。

そうなれば次の段階に。

進行方向の視点の切り替えの練習に移り〘遠く~近く〙〘右から左〙〘左から右〙と視点を変えて、広く見れるように練習します。

運転の操作と車幅の感覚が身につくとゆとりができてくるので、その余裕を危険予知に意識を向ける事が出来ますね^^

テクニック的なことよりも、なんども繰り返し行うことで体が覚えてくれて操作に余裕ができますよ。

遠くを見るのが怖いのは、自動車の操作が慣れてないことが主な原因になるので、実践を積重ねることで次第に遠くを見るのが平気になりますよ。

ぜひ試して下さいね^^

運転の目線は『近くだけではなく遠くを見る、何度も練習をする』といった内容をお伝えしてきました。では「常に遠くを見ればよいの?」なんて思いますよね。

次の章では、目線を向ける場所はどこがよいのか?その場所を画像を交えてお伝えしていきます^^

運転中はどこを見たらいいの?

『道路を走行する時は近くではなく遠くをみる!』と聞くけど、いったいどの辺りを見るのか分かりませんよね。

他のサイトを見てもだいたいこの辺としか書いてないし、そこだけを見ていれば良いのかな?なんて思ってしまいます。

運転中の目線のポイントは、基本的には『遠くを見て走行する』ことになります。

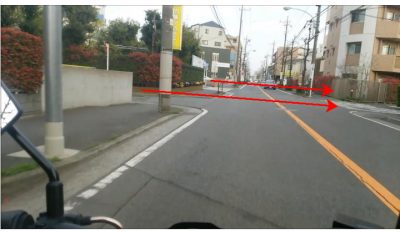

画像に表すと、こんな感じです。

画像に表すと、こんな感じです。でも遠くばかり見ていると、直前の飛び出しに対する行動が遅れてしまいます。それに道路も様々な種類や状況があり、大きな幹線道路や信号のない交差点などどの道を走る時も同じ目線で良いとは限りません。

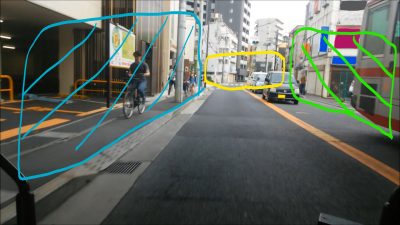

私が運転をするときに意識して目線を送る場所は画像のように「黄色」「青」「緑」と3つに分けて見ることにしています。

色分けした場所を重要度順に分けてみると、

1 黄色

2 青

3 緑